閲覧いただきありがとうございます。

自身の論語学習と子供の道徳教育を兼ねて子供向けの論語の本を読んでいます。

本記事では 齋藤 孝 著『こども 論語とそろばん』をご紹介します。

お子さんの「論語」や経済教育の一環として猛烈にプッシュします。

『こども 論語とそろばん』|おとなが読んでもためになる

道徳と経済の学習にうってつけ

『論語』は経営者やビジネスマンの意識向上ツールとして広く読まれています。

『論語』は大人にとってもためになる内容ばかりですが、子供のころから慣れ親しんでおくことで、よりよい生き方や選択をするための大切な教訓となります。

最近では大河ドラマの影響もあり、渋沢栄一氏の『論語と算盤』関連書籍も本屋で多く見かけます。

氏は『論語と算盤』が経済を発展させるうえで重要なものだと説いています。

本書は 渋沢氏が提唱したその説を、齋藤孝先生がこどもでも分かるように易しく解説した本です。

大人の方へはこちらの本もおススメです。

『こども 論語とそろばん』| 読みやすい、分かり易い

「論語」って難しそうなんだけど、、、

「論語」と聞くと、とっつきにくそうな印象があるかもしれません。

確かにもとは古い中国の “漢文” が原型なので、そのまま読もうとすると難しいです。

でも、多くの人が日本語に訳してくれていますし、本やホームページなどですぐに意味を調べることもできます。(※ちなみに本ブログでも論語掲載中です)

コメントが分かり易い

明治時代、渋沢栄一氏はこの論語とそろばんを用いて経済を回し、国を豊かにすることでみんなが幸せになれると考えました。

そのような考えは多くの共感をよび、今に至るまで多大な影響を及ぼしています。

齋藤先生もその影響を受けた一人で、より沢山の人に渋沢栄一さんのこの考え方を広めたいと思ってこの本を書かれています。

齋藤先生は大学で教育学などを教えている教授でもあり、非常に丁寧で分かり易い解説をされます。特に子供向けの書籍も多く執筆されているので、この本にもそうした良さが現れています。

イラスト付きで飽きずに読める

表紙もユニークなのですが、各ページにも可愛らしいイラストが添えられていて、子供でも飽きずに読むことができます。

特にパンダの一言が非常に面白おかしくて自分のツボでした。

そもそも「論語とそろばん」ってどういう意味?

道徳 と 経済 を両立させること

『論語』とは簡単に言うと、人としての正しい生き方を説いた人生マニュアルのようなもの。

「そろばん」とは、日本人なら誰でも知っている通り昔の計算機ですね。

この2つがセットになることで一体どうなるのでしょうか?

ここでは簡単に【論語=道徳】【そろばん=お金(経済)】とします。

渋沢氏は経済活動をするにあたって、論語(道徳)の教えに従うことで誰もが利益を享受できると考えました。

一方だけが得をするのではなく、いわばお互い “Win-Win” の関係を築くことが大事で、そうすることで社会全体がよい方向へ向かうと説いたのです。

論語の教えの基本に “仁” というものがあります。これは、「相手を思いやること」を意味します。

即ち、経済活動も自分の利益だけを追い求めるのでなく、相手のことも考えて行えば万事うまくいくというわけです。

『こども 論語とそろばん』| 内容紹介

【第1章】お金儲けはいけないこと?

お金儲けには正しいやり方がある

渋沢氏は正しいやり方でお金を儲けることはよいことだと言っています。

利益だけを優先して儲けるやり方は他人を貶めることがあるのでよくないという事です。

人として正しく生きることとお金を儲けることは両立可能であり、正しい行いで得たお金でなければ手に入ったとしてもすぐに消えてしまいます。

「悪銭身に付かず」と言いますよね。

仕事をするときの心構え

ビジネスをするときの心構えについて渋沢氏は「武士の心をもってやりなさい」と述べています。

武士はまっすぐで正直な心を持っています。ですから嘘をついたり曲がった行いをしません。

そうした精神で商売をすれば相手も安心して仕事ができると考えました。

渋沢氏はそのことを「士魂商才」という言葉で表しています。

得た利益は社会に還元する

渋沢氏の考えによると、お金儲けは自分の為だけにするのではありません。

お金儲けはいろいろな人の協力があってこそ。商売の相手がいなければお金は入ってきませんね。

なので、自分だけが好きに使うのではなく、社会にもお返しするべきと言います。

そうすることで、今度は社会からほかのところへお金が移り経済が回っていくことになります。

お金の使い方にまで注意を払っていたんですね。

- 論語と算盤は、甚だ遠くして甚だちかいものである

- その富をなす根源は何かといえば仁義道徳。正しい道理の組でなければ、その富は完全に永続することができぬ

- 士魂にして商才がなければならぬ

- 富はすなわち、自己一人の専有だと思うのは大いなる見当違いである

【第2章】人生で成功するには?

自分だけが得をしたいと考えていては成功することはできません。

成功するためには人として正しく生きることが大事です。

そのためにどのような事を考えて行動すればよいでしょうか。

逆境のときは運が向いてくるのを待つ

生きていくうえで、何度か逆境に立たされる場面があるかと思います。

人為的な(自ら招いた)ピンチの際には、自身の行いを省みて次の機会に活かせるように改め、自然に発生したピンチに陥った時には、焦ったり絶望したりせず気長に運が向いてくるのを待つ時間だと思うように説明しています。

競争は悪い事ではない

争いごとはよくないという人もいます。人をだましたり、出し抜いたりすることは確かによい事ではありません。

しかし正しい競争をすることは決して悪い事ではないと渋沢氏は考えていました。

たとえばスポーツで競い合うことや、学業でライバルと切磋琢磨することはお互いの技術や意識を高めるためによいことです。

そうして正しい競争によって成長することが大事なんです。

自分の得意を活かす

渋沢氏は「かにがあなをほるように、勉強・仕事をやろう」と言っています。

どういうことでしょう?

渋沢氏はこう考えたそうです。

「かにが自分のこうらの大きさにあったあなを掘るように、自分の向き・不向きを考えて、得意な分野で努力することが大事」だと。

不得手な分野で勝負しても勝ち目は薄いですもんね。

小さな仕事でも全力でやる

仕事の大小で手を抜いたりすることはダメだと言っています。

たとえ些細な仕事であっても、それが歯車の一つとして全体に影響を及ぼすこともある。それに、そうした細かな作業を全力で取り組んでいると、必ず誰かが見ていてくれいい結果につながるのだと説明しています。

確かに派手で目を引く仕事をこなしたほうが満足感は大きいものがあるかもしれませんが、それを支える小さな仕事あってこそだということを忘れてはいけませんね。

このほかにも本章では下のようなことを説明しています。

どれも成功するために必要なキーポイントだと思います。

勉強し続けることが大事

いい先生を選ぼう

失敗しても大丈夫

- 自然的の逆境に処するに当たっては、まず天命に安んじ、おもむろに来るべき運命を待ちつつ、たゆまず屈せず勉強するがよい。人為的の逆境に陥った場合は、何でも自分に省みて悪い点を改めるより外はない

- 争いは決して絶対に排斥すべきものではなく、処世の上にも甚だ必要のものであろうかと信ずるのである

- 私は蟹は甲羅に似せて穴を掘るという主義で、渋沢の分を守るということを心掛けておる

- およそどんな些細な仕事でも、それは大きな仕事の一小部分で、これが満足にできなければ、遂に結末がゆかぬことになる

【第3章】なにをするにも「やる気」が大事

新しいことを取り入れる

論語の中に温故知新ということばがあります。

古いものの良さを認めながら新しいものや考え方も取り入れていくのがいいことだというものです。

こういう教えも論語の重要なエッセンスのひとつですね。

人をあてにせず自分で行う

なにか事を為そうと思ったら人をあてにしてはいけません。

自分自身でやる気になって事に当たらなければ成功は覚束ないという事です。

こういう教えも論語の重要なエッセンスのひとつですね。

へこんでしまったときには

「おへその下に力をこめると、気もちがおちついて勇気が湧いてくる」という事が書かれています。

個人的にこの教えは非常にためになったというか、ほんとに大事な心掛けだと感じました。

このほかにも本章では下のようなことを説明しています。

「なにがなんでもやってやる」のきもちが大切

すきなことをやるのが大事!

ただの元気だけじゃだめなんです

- 進取の気象を忘れてしまっては何にもならぬ

- 何か一仕事しようとする者は、自分で箸をとらなければ駄目である

- 下腹部に力を籠める習慣を生ずれば、心寛く体胖かなる人となりて、沈着の風を生じ、勇気ある人となるのである

- 同じく人間として生まれ出た甲斐には、何が何でも武士にならなくては駄目である

- 趣味を持って事物を処する。自分の職掌に対しては、必ずこの熱誠がなくてはならぬ

- 自ら助け、自ら守り、自ら治め、自ら活きる、これらと同様な自尊なれば宜い

【第4章】「信用」こそがいちばん大事

生きていくうえで大切なのは常識

生きていくうえで大切なのは 常識 だと渋沢氏は言っています。

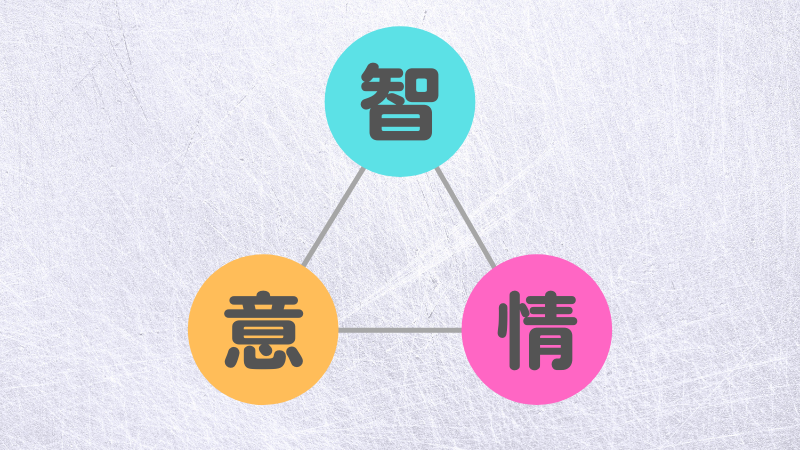

その常識とは、

・判断力がある(智)

・人の気持ちがわかる(情)

・意思がつよい(意)

ことだと説明しています。

この3つがバランスよく成り立っている状態が常識だと言っています。

ちょっと難しいですね。

信用こそは仕事のうえで一番大事

ビジネスをうまくやっていくうえで一番重要なのは “信用” であると言っています。

これこそ「論語とそろばん」の肝と言える考え方だと思います。

現代ビジネスの多くはこの信用をもとに成り立っているといって過言ではありません。

そもそも貨幣制度自体が信用あってのものです。

Amazonでものを買う時にもクレジットや色んな支払いサービスなどありますが、それら全て信用のうえになりたったものですよね。

このほかにも本章では下のようなことを説明しています。

子供の頃にいい習慣をみにつけよう

自分がやられて嫌な事はひとにもしてはいけません

- 『智・情・意』の三者が各々権衡を保ち、平等に発達したものが完全の常識だろう

- いわゆる商業の徳義はどうして立て通すようにして、最も重要なるは信である

- 幼少のころから青年期を通じては、非常に習慣のつきやすい時である

- おのれの欲せざるところは人にも施さずして、東洋流の道徳を進め、弥増しに平和を継続して、各国の幸福を進めていきたいと思う

【第5章】志をもって行動すること

最後の章は将来に向けて、ブレることのない志をたてようという内容です。

失敗してもおちこまない

失敗したからといって過度に落ち込む必要はありません。

よほど大きな失敗でない限り何度でもやり直しはできます。失敗した経験を活かして、次に成功すればよいのです。

我が子にもこのことは何度も言い聞かせてます。

最近はいろんなことにチャレンジするようになってきました。

志ってなんでしょう?

本書(齋藤先生)では「世の中をよくしようという夢が志だよ」と書いています。

志がない人生は柱がない家も同然で、ふにゃふにゃと気の抜けた状態です。

志があればそれに向かって努力しようとするので気合も入り、イキイキとしてきます。

小さい頃から志をもって生きていくことが、人生を無駄にしない点で大きな意味がありますね。

結果だけ見てうらやましがるのは間違い

成功している人を見てうらやましいと思うのは誰だってあると思います。

でもその裏でその人がものすごい努力をしてきたことにまで考えが及ぶ人はなかなかいません。

YouTubeで成功しているヒカキンさんだって最初からあんなに人気があったわけではありません。

毎日動画をアップし続けるという尋常じゃない努力の結果、多くの人に知れ渡るようになって今の結果があるのです。

何事もその裏側を見ずに結果だけ見るのは大きな間違いですね。

このほかにも本章では下のようなことを説明しています。

昔はよかった?いやいや、いまも大事でしょ

努力しないと運はつかめません

- 得意時代だからとて気を緩さず、失意の時だからとて落胆せず、情操をもって道理を踏み通すように、心掛けて出ることが肝要である

- 立志は人生という建築の骨子

- 人の結末だけを見てこれを欽羨し、その結末を得る原因がどれほどであったかということに、見到らぬ幣が多くてならぬ

- 昔の少数の偉い青年と、現今の一般の青年とを比較し来りて、かれこれ言うことは少し誤っている

- 自ら努力して運なるものを開拓せねば、決してこれを把持するということは不可能である

まとめ

たくさん読んでいい人生を!

渋沢栄一氏は明治時代を生きた方ですが、その偉業はいまだに実業界で燦然と輝いています。

今でも氏の作った数多くの事業団体・銀行・企業などが社会で活躍しています。

そのような偉業をなした方がどのように考え、どう行動したか「論語とそろばん」を読むことで知ることができます。

そうした考えを取り入れ早くから行動に移すことができればきっとよりよい人生を送れることは間違いありません。

もちろんおとなが読んでも非常にためになることが沢山あります。

簡単ですが『こども 論語とそろばん』をご紹介させて頂きました。

お子さんへの道徳・経済教育やご自身の学びにぜひお役立てください。

では、よい論語ライフを!

『論語』が気になった方は以下もどうぞ

子供向け『論語』の本についてもレビューしています

(5 / 5)

(5 / 5)

コメント